たーぼうです。長年東京に住んでいると駅名や地名の読みを完全に覚えてしまってるのであまりを読めないことは無いのだけど、例えば地方から東京に来たら間違いなく読みにくそうな駅名を10個挙げてみました。

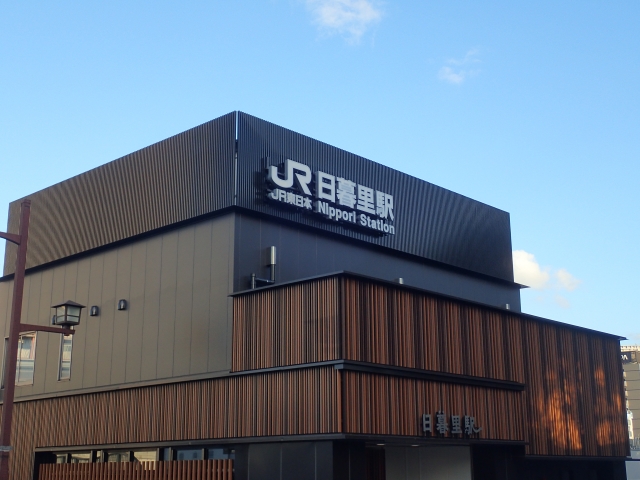

日暮里(JR山手線、京成本線、日暮里舎人ライナー)

正解は「にっぽり」です。山手線と京成本線の乗換駅で重要駅ということもあり、耳にすることは多いので東京に住んでいれば読みを間違える人は少ないと思うけど、これ素直に読めば「ひぐれさと」「ひぼり」とか読んでしまいますよね。地名の由来は新開拓地を意味する「新堀 (にいぼり)」だったと言われているそうですが、「新堀」の漢字ほうがずっと読みやすいですね。

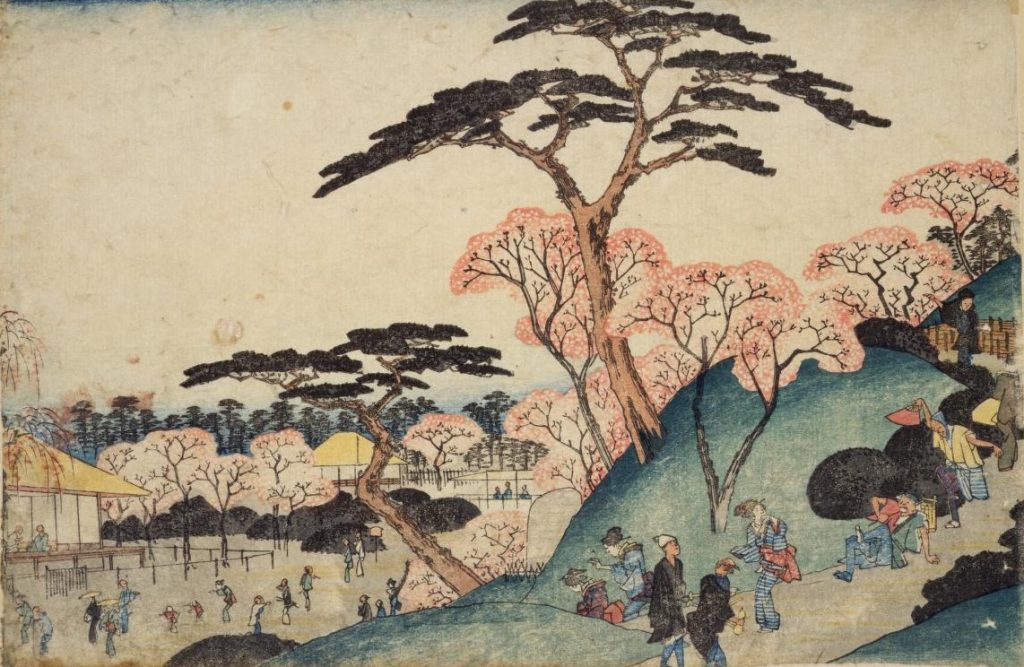

日暮里という地名の由来は、新開拓地を意味する「新堀 (にいぼり)」だったと言われています。江戸時代には庶民の行楽地として人気が高まり、特に春の桜や秋の紅葉は美しく、日が暮れるのも忘れてしまうほどでした。そこから「ひぐらしの里」と呼ばれるようになり、「日暮里」という字があてられたのだとか。

芸大アートプラザ公式Webサイトより引用

舎人(日暮里舎人ライナー)

正解は「とねり」です。これも普通に読めば「しゃじん」ですよね・・足立区によればかなり謎多き地名だそうです。

舎人とは本来、皇族や身分が高い人に仕える人のことです。その言葉の響きは人々の想像をかき立て、様々な地名の由来が語られています。

足立区Webサイト 謎多き地名「舎人(とねり)」 より引用

石神井公園(西武池袋線)

正解は「しゃくじいこうえん」。練馬区民ならほとんどの人は読めそう。西武池袋線の中でも主要駅ですもんね。でもこれ普通に読めば「いしがみいこうえん」ですよね。

その昔、この地で井戸を掘った際に出てきた石の剣(または石の棒)を、村人たちが神様(石神様)として祀ったことに由来する。

雑学ネタ帳サイトより引用

御徒町(JR山手線、都営大江戸線)

正解は「おかちまち」です。徒を「かち」と読むのが難しい・・。近くに日比谷線の「仲御徒町」もあるけどこれも同様に読みにくい。普通に読めば「おとまち」とか「ごとちょう」とかですかね。

江戸時代、江戸城や将軍の護衛を行う下級武士、つまり騎乗が許可されない武士である御徒(徒士)が多く住んでいたことに由来する。御徒町周辺に於いては長屋に住み禄(現在の給与)だけでは家計を賄い切れず内職をし生活していた下級武士を指す。

なお、現在は町名としては消滅し、台東区台東、および東上野の一部となっている。また、この地名は城下町であればどこにでもある地名でもある。

ウィキペディア:「御徒町」より引用

等々力(東急大井町線)

正解は「とどろき」。なんとなく読めそうだけど読みにくい。普通に読めば「とうとうりき」ですよね。

「トドロキ」あるいは「トドロ」という地名は全国に多い。たいていは、川の流れの激しいところや滝のあるところである。等々力渓谷が今の渓谷の深さになるまでにはいくつかの段階があり、途中に滝ができたりそれが崩壊したり、そしてまた滝ができたりを繰り返したのであろうと推測される。その崩壊の音はまさに轟くような音がしたので、「トドロキ」という地名になったと思われる。

世田谷区サイト:地名の由来(等々力・玉堤・尾山台) より引用

福生(JR青梅線)

「ふっさ」と読みます。名前の由来は諸説あるようです。普通に読むと「ふくせい」とか「ふくしょう」でしょうか。近くに横田基地があることで有名ですね。近くにはJR八高線の「東福生」駅もあります。

軍畑(JR青梅線)

「いくさばた」と読みます。軍と書いて「いくさ」と読ませるのは意味的にはありえなくはないかと思うのですが、読みにくいのは確かですね。普通に読むと「ぐんばた」と読みたくなってきます。名前の由来はやはりここで昔合戦があったようです。

東雲(りんかい線)

「しののめ」と読みます。古語なので古文に詳しい人は読めるでしょうね。昭和時代に埋め立てられた土地なのに、なんでわざわざさも歴史のありそうな名前を付けたのでしょうかね・・。当時は新しい土地に古語から命名することが流行ってたのかな?

昭和13年6月1日、豊洲五丁目の東南、海面埋立地に東雲(しののめ)一丁目・二丁目を命名し、更に11号埋立てに伴いここを東雲三丁目(現二丁目)と名付けて現在に至っている。

東雲とは明け方にたなびく雲で、夜明け・あかつき・あけぼのを意味する。

江東区サイト 江東区の地名由来 より引用

百草園(京王線)

「もぐさえん」とよみます。駅名そのものは近くにある庭園からとったもの。草深い土地だったようです。普通に読めば「ひゃくそうえん」ですよね。

当初の「百草」は駅設置場所の地名から。地名の由来は江戸時代に造園され、武蔵野が草深い地だったことから名付けられた「百草園」があることによる。現在の駅名は百草園に由来する。

Wikipediaより引用

芦花公園(京王線)

「ろかこうえん」と読みます。蘆花恒春園(ろかこうしゅんえん)にちなみ芦花公園駅に改称されましたとのことですが、だったら「蘆花公園」とすべきではなかろうか・・?普通読めば「あしはなこうえん」ですよね。

芦花公園駅は、大正2年 京王電気軌道 上高井戸駅として開設されました。

その後、文豪 徳富蘆花の旧邸がある蘆花恒春園(ろかこうしゅんえん)にちなみ、昭和12年に現在の芦花公園駅に改称されました。

駅所在地は世田谷区南烏山になりますが、すぐ東側には杉並区上高井戸との境界線が走っています。

芦花公園商店街振興組合サイトより引用

まとめ

調べてみると意外に東京にも読みにくい地名って結構あるもんですよね。難読地名だけに地名の由来にもいろいろ癖があって面白いですね。

関連記事

最後までお読みいただきありがとうございました。